Umnutzungen sind en vogue. Besonders ehemalige Industrieanlagen wurden in den letzten Jahren überall auf der Welt zu hippen Lofts, angesagten Bars oder urbanen Unterkünften. Viele dieser Gebäude stammen aus der Zeit um die Jahrhundertwende, als auch die htr hotelrevue vor 130 Jahren zum ersten Mal erschien.

Wir stellen hier eine Auswahl an Bauten vor, die in dieser Zeit für ganz andere Zwecke errichtet wurden, heute aber unter anderem dem Tourismus dienen, indem sie gastgewerblich oder kulturell genutzt werden.

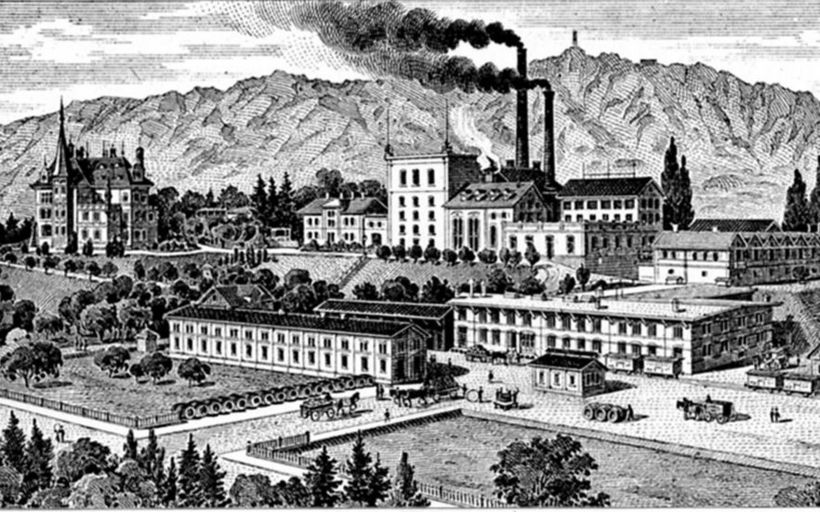

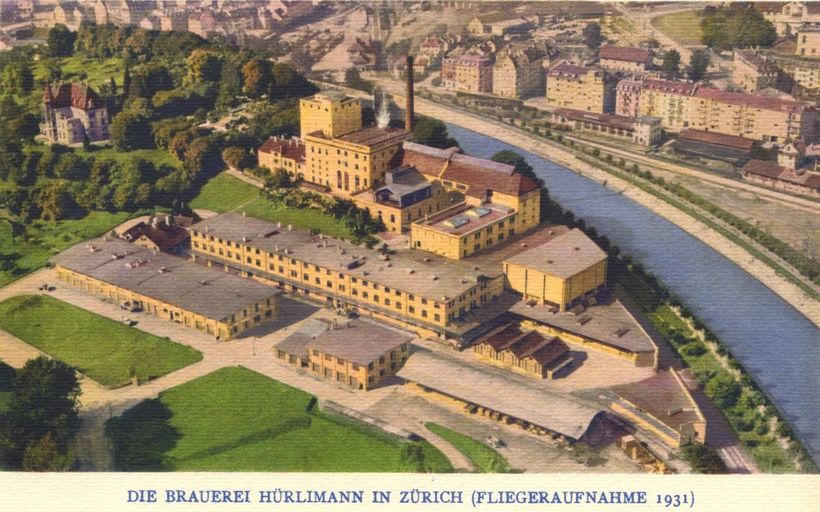

Hürlimann Areal, Zürich: Bade- statt Brauwasser

Die Zürcher Brauerei Hürlimann entstand im Jahr 1836. Damals braute sie ihr Bier allerdings noch nicht auf dem Gelände, das heute als Hürlimann-Areal bekannt ist. In die Enge zog das Unternehmen erst 1866 um. Die Brauerei hatte derart Erfolg, dass sie um 1880 die grösste Brauerei der Schweiz war. Entsprechend wurde auf dem Areal immer wieder an- und umgebaut.

Ende des 19. Jahrhunderts liess sich Patron Albert Hürlimann auf einem direkt an die Fabrik angrenzenden Gelände die Villa Sihlberg bauen, die heute unter dem Namen Schloss Sihlberg als Event-Location genutzt wird.

Die Brauerei Hürlimann war bekannt dafür, dass sie Konkurrenten aufkaufte und in den eigenen Betrieb integrierte. Die goldenen Jahre kamen mit dem Schweizer Bierkartell, das ab den 1930er-Jahren bestand. Wenige Jahre nach dem Ende des Kartells 1991 wurde Hürlimann von Feldschlösschen übernommen. Seit 1997 wird auf dem Brauereigelände in Zürich-Enge nicht mehr gebraut.

Auf dem Areal entstanden Wohnungen, Büros, Geschäfte, Gastronomie und ein Thermalbad. Ein wichtiger Meilenstein war 2007 der Zuzug von Google. 2012 kam das von der Turicum Hotel Management AG entwickelte B2 Boutique-Hotel hinzu.

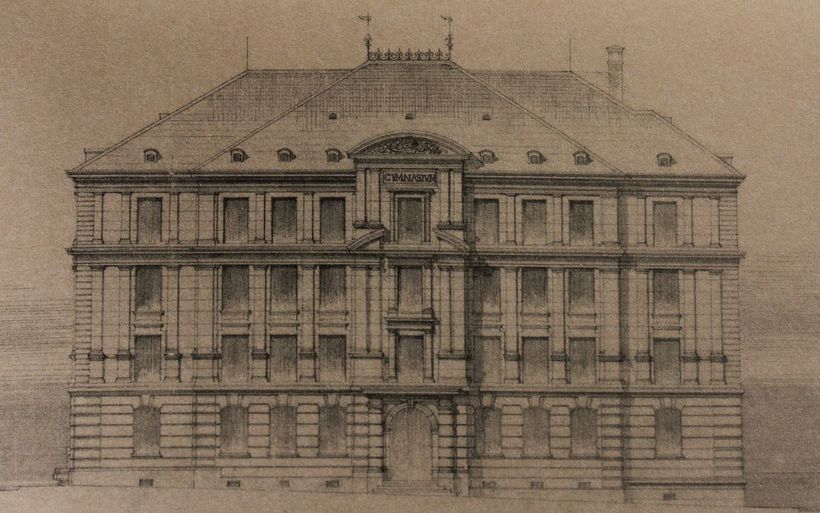

Progymnasium, Bern: Stimmvolk zieht Kulturschaffende dem Investor vor

Das hufeisenförmige Schulhaus, das in Bern nur Progr genannt wird, wurde 1885 an der Stelle erbaut, an der einst des Burgerspitalkornhaus stand. Die Pläne für den neoklassizistischen Bau erstellte Eugen Stettler, der unter anderem auch das Berner Kunstmuseum entworfen hatte.

Anfangs beherbergte das Gebäude das städtische Gymnasium und die Primarschule. Mit dem Umzug des Gymnasiums in einen Neubau im Kirchenfeldquartier verblieben das Progymnasium (daher der Name) und die Primarschule an diesem Ort. Bis 2004 wurde dort unterrichtet. Danach wurden die Räumlichkeiten mehrere Jahre von Kunstschaffenden zwischengenutzt.

Eigentlich wollte die Stadt das Gebäude einem privaten Investor verkaufen, der daraus ein Gesundheitszentrum machen wollte. Im Mai 2009 beschloss allerdings das Berner Stimmvolk, dass der Progr ein Kulturzentrum bleiben soll. Heute befinden sich dort neben Ateliers und Galerien auch Bars und Restaurants, deren Namen wie Lehrerzimmer und Turnhalle teils an die frühere Nutzung als Schule erinnern.

Merker-Areal, Baden: Der Geschirrspüler spielt immer wieder eine Rolle

Das 1873 gegründete Industrieunternehmen Merker & Meining produzierte einst Blechwaren für Küche und Haushalt. Später kamen Geräte wie Durchlauferhitzer, Waschmaschinen, Spültische und Geschirrspüler dazu. Ab 1890 wurde auf dem Gelände zwischen Brugger- und Martinsbergstrasse, dem heutigen Merker-Areal, produziert.

Zwischen 1920 und 1945 wurden die Gebäude auf ihre heutige Höhe ausgebaut. Die Firma wuchs in den ersten 100 Jahren von anfänglich 20 auf fast 400 Angestellte. Doch 1991 stellte sie die industrielle Tätigkeit ein und konzentrierte sich auf das Vermieten der frei gewordenen Flächen an Gewerbetreibende und Private.

2009 wurde das Fabrikgebäude saniert; gleichzeitig wurden die Fabrikbauten im hinteren Teil des Areals abgerissen und durch einen Neubau mit 45 Eigentumswohnungen ersetzt. Das Gelände umfasst neben Wohnungen und Büros auch Räume für Kulturschaffende und kulturelle Veranstaltungen. Zudem empfangen dort mehrer Gastrobetriebe Gäste.

Weberei Bleiche, Wald: Umnutzung im Manchester der Schweiz

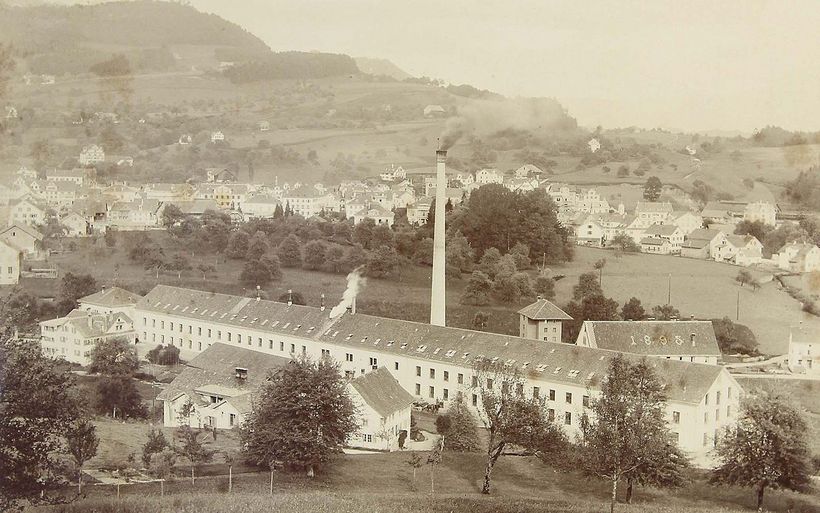

Wald, die Gemeinde im Zürcher Oberland, war im 19. Jahrhundert eines der wichtigen Zentren der Schweizer Textilindustrie und wurde deshalb auch das «Manchester der Schweiz» genannt. Die Familie Honegger gründete dort Mitte des 19. Jahrhunderts ihre erste Weberei.

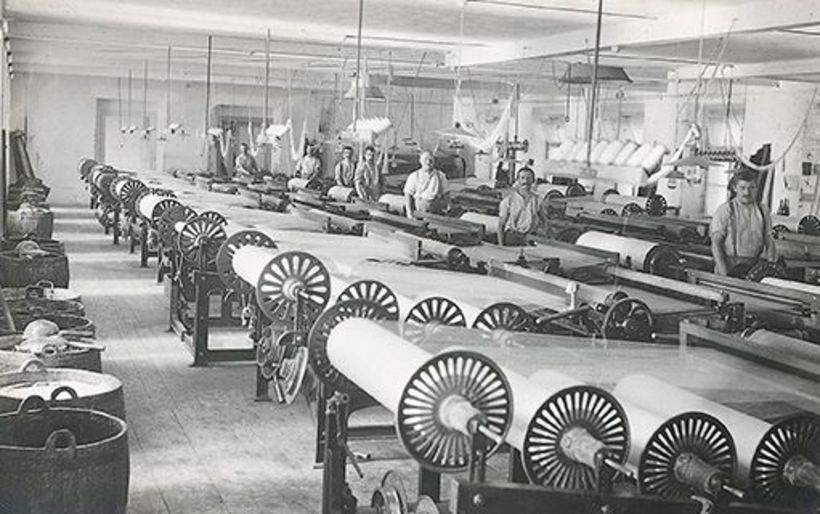

Nach einem Brand gingen die Brüder Honegger getrennte Wege. Johannes Honegger baute 1873 die Weberei Bleiche, die mit zeitweise über 1000 Webstühlen lange die grösste Weberei der Schweiz war. Die Weberei nutzte die Wasserkraft des nahen Flusses Jona. Der Name Bleiche kommt daher, dass an diesem Ort früher die Textilien zum Bleichen an die Sonne gelegt wurden.

Im 20. Jahrhundert lief es der Weberei mal besser, mal schlechter. Das Auf und Ab hatte 1988 ein Ende. Die Textilproduktion wurde eingestellt. Das Gelände wurde ab 1998 umgenutzt. Heute umfasst es unter anderem ein Restaurant, ein Hotel mit 25 Zimmern, ein Wellness-Bad und Räume für kulturelle Veranstaltungen.

Schiffbau, Zürich: Theateraufführungen statt Dampfschiffe

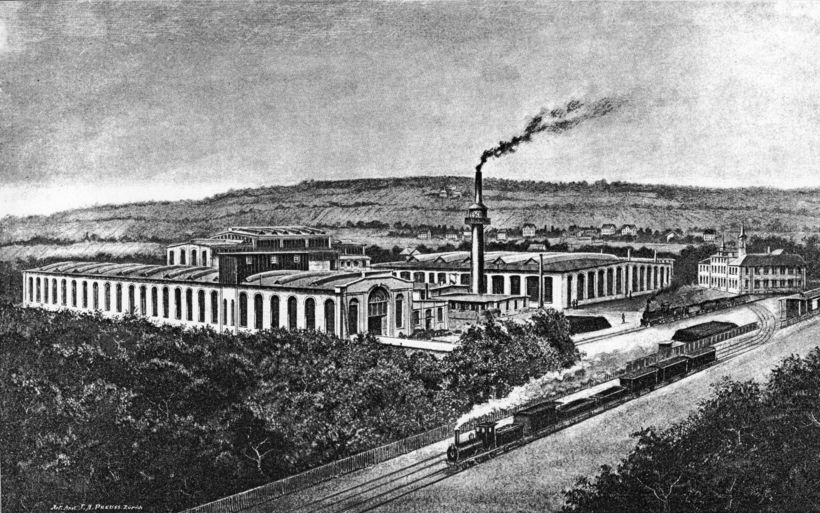

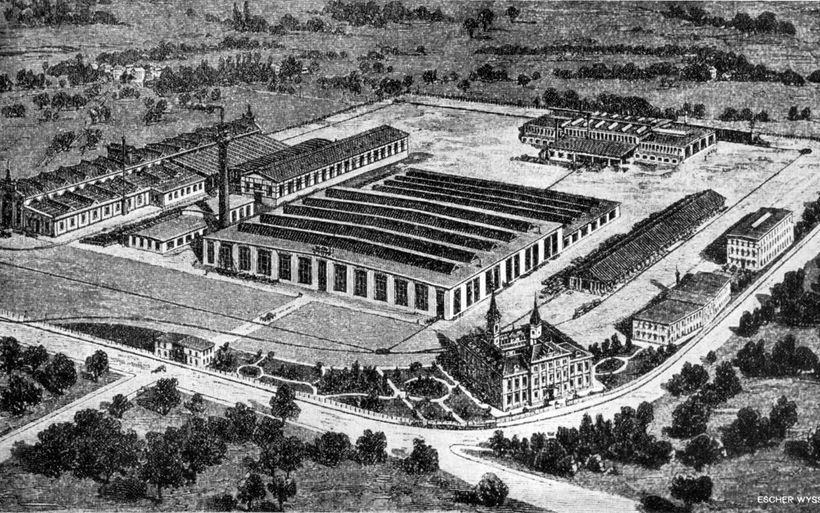

Auch das ehemalige Industriekonglomerat Escher, Wyss & Cie hatte seinen Ursprung in der Textilbranche. 1805 gründeten Hans Caspar Escher und Salomon von Wyss in Zürich die Baumwollspinnerei Escher Wyss & Co., die erst zweite erfolgreiche mechanische Spinnerei der Schweiz. Um die Spinnmaschinen selber herstellen und warten zu können, entstand eine eigene Abteilung für Maschinenbau. Weil die Spinnerei zudem auf Wasserkraftanlagen angewiesen war, eignete sich das Unternehmen auch Knowhow auf diesem Gebiet an.

Bereits 1860 wurde die Textilsparte eingestellt. Und in den 1890er-Jahren verlegte das Industrieunternehmen seine Produktion auf das heutige Escher-Wyss-Areal im Westen von Zürich. 100 Jahre später veräusserte die neue Besitzerin Sulzer, die 1966 das Zepter übernommen hatte, die Liegenschaften schrittweise, um Geld für das Kerngeschäft zu gewinnen. Heute wird nur noch ein kleiner Teil des Areals industriell genutzt, mehrheitlich wurde das Gelände umgenutzt.

Die 1891 gebaute Kesselschmiede etwa wurde zum Schiffbau. Dort wurden früher unter anderem Dampfkessel, Lokomotiven und Schiffe angefertigt – beispielsweise die beiden Raddampfer Stadt Zürich (1909) und Stadt Rapperswil (1914), die auch heute noch auf dem Zürichsee verkehren. Die denkmalgeschützte Halle wird heute hauptsächlich vom Schauspielhaus Zürich als Produktions- und Spielstätte genutzt. Daneben befinden sich das Restaurant La Salle, die Venice Bar und der Jazzclub Moods in der Lokalität, die auch für Events gemietet werden kann.

Auch sonst hat die industrielle Vergangenheit im Quartier Spuren hinterlassen. So wurde etwa die ehemalige Giessereihalle in den Freizeitkomplex Puls 5 integriert und das frühere Verwaltungsgebäude aus den 1970er-Jahren ist heute als Mobimo-Hochhaus bekannt.

Gundeldinger Feld, Basel: Die Verlagerung nach Winterthur sorgte für Freiraum

1844 begann Franz Burckhardt mit der Produktion von Industriemaschinen – anfangs für die Textilindustrie, später auch für andere Branchen. Sein Sohn August baute 1893 eine Maschinenfabrik auf dem Gundeldinger Feld am Rande der Stadt Basel, in der bald schon 130 Angestellte arbeiteten. Obwohl die folgenden Jahre mit Weltkriegen und Wirtschaftskrise nicht einfach waren, konnte sich die Firma behaupten und beschäftigte 1945 bis zu 500 Arbeiter.

Anfang der 60er-Jahre folgte der Schulterschluss mit dem Sulzer-Konzern, der die Firma anfangs als Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt weiterführte. 1999 beschloss Sulzer, die Produktion in Basel aufzugeben und sie nach Winterthur zu verlegen.

Im Jahr 2000 übernahm die Kantensprung AG die Verantwortung für die Umnutzung des Areals. Die sieben Hallen und acht Bauten werden heute unter anderem als Restaurants (Werk und Bio Bistro), Freizeitstätten (u.a. Brauerei Unser Bier, Kletterhalle K7 und Zirkusschule Basel) und Hostel (Basel Backpack) genutzt.

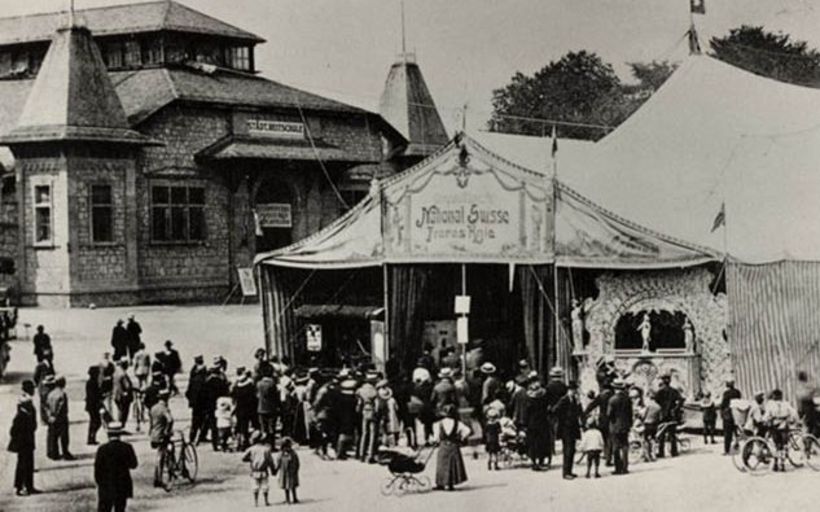

Reitschule, Bern: Die Pferde gingen, die Jungen kamen

Gebaut wurde die Städtische Reitschule von Bern von 1895 bis 1897 nach den Plänen von Albert Gerster, der unter anderem auch den Neubau des Grand Hotels Gurnigelbad entwarf. Das Ensemble umfasste neben einer grossen Reithalle auch Stallungen, Stellplätze für Kutschen und mehrere Wohnungen. Vor der Reitschule befand sich ein vorgelagerter Reitergarten.

Mit dem Aufkommen des Autos verlor die Reitschule nach und nach an Bedeutung. Zudem büsste das Gelände mit dem zwischen 1936 und 1941 mitten auf dem Vorplatz erstellten Eisenbahnviadukt massiv an Attraktivität ein. Letztlich dienten die Räume, die seit den 60er-Jahren auf der Liste der Abbruchobjekte standen, mehrheitlich als Lager. Die letzten Pferde und Mieter zogen in den 80er-Jahren aus der leicht heruntergekommenen Reitschule aus.

Die Pferde gingen, die Jungen kamen. Im Zuge der Jugendunruhen in Bern wurde die Reitschule 1981 ein erstes Mal besetzt. Allerdings nicht für lange: Bereits 1982 wurde die Reitschule durch die Behörden gewaltsam geräumt. Beim zweiten Anlauf waren die Jugendlichen erfolgreicher. 1987 fanden erste illegale Veranstaltungen in den Räumen der Reischule statt, die in den Jahren seit der ersten Besetzung abgesperrt war und von der Polizei bewacht wurde. Die Forderungen und Proteste der Jungen wurden so laut, dass die Behörden letztlich einlenken.

Heute sind in der Reitschule, die weiterhin regelmässig Anlass zu politischen Diskussionen gibt, nicht nur ein Kino, ein Theater und Kulturlokale zu finden, sondern auch mehrere Gastrobetriebe wie das Restaurant Sous le Pont und die Rössli Bar.